Chance Gemeindefusion

Blickpunkt kommunale Ver- und Entsorgung: Erfahrungen aus dem Zusammenschluss der Gemeinden im Kanton Glarus

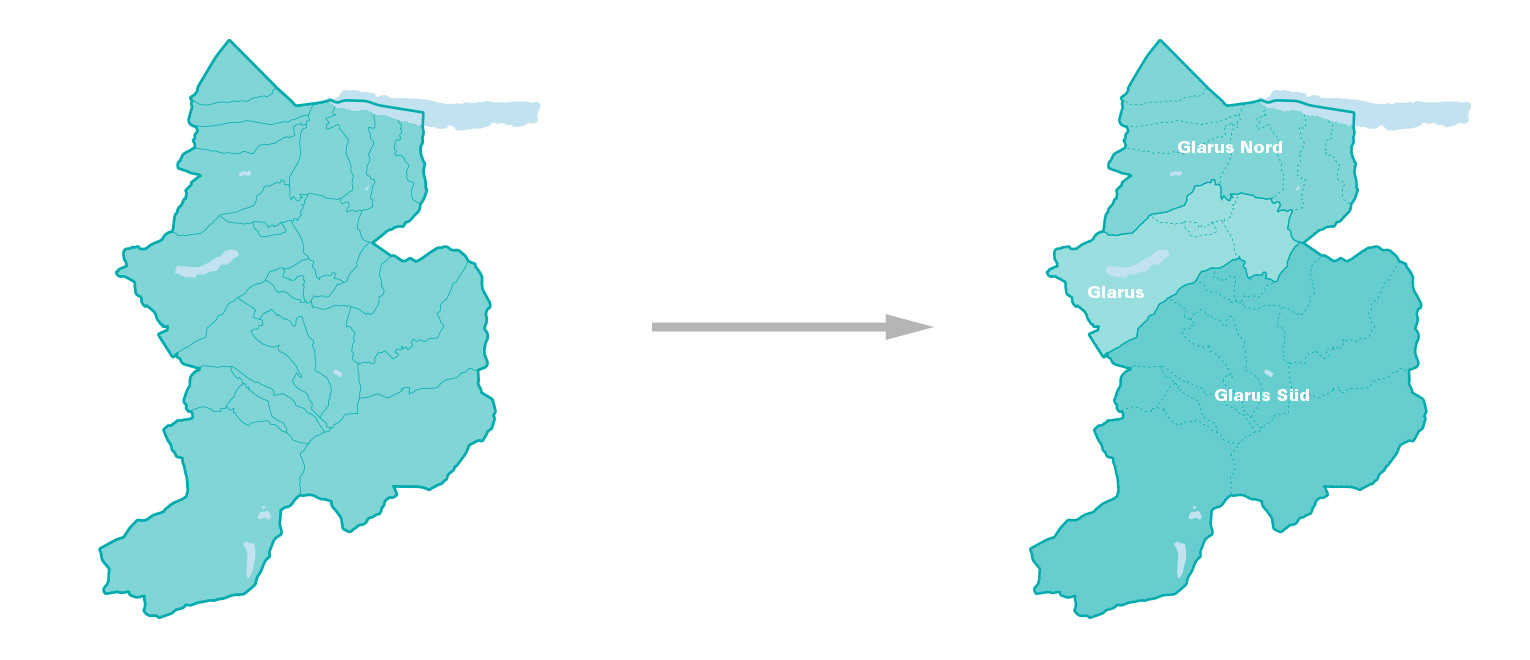

Unter dem Titel «GL 2011 – 3 starke Gemeinden – 1 wettbewerbsfähiger Kanton» hat der Kanton Glarus zum 1. Januar 2011 seine vormals 25 Gemeinden zu drei Einheitsgemeinden fusioniert. Wir haben Regierungsrat Röbi Marti getroffen, der 2006 als Landammann jene Landsgemeinde leitete, die diese historische Entscheidung getroffen hat – und mit ihm darüber gesprochen, welche Auswirkungen dies auf die kommunalen Ver- und Entsorger hatte.

Hr. Marti, die Fusionierung der Gemeinden war ein zu diesem Zeitpunkt äusserst progressiver und bis dato in der Schweiz einmaliger Entscheid. Wie kam es dazu?

Bis anfangs der Jahrtausendwende war der Kanton Glarus ein auch wirtschaftlich florierender Kanton. Mit dem wirtschaftlichen Zusammenbruch mehrerer grosser Industrieunternehmen kamen jedoch seinerzeit die Finanzlage des Kantons und einzelner Gemeinden unter Druck.

Gleichzeitig wurde es immer schwieriger, Bürger zu finden, welche zur Mitarbeit in den im Milizsystem geleiteten Gemeinden bereit waren. Die teils sehr kleinen Gemeinden waren im Grunde nicht mehr in der Lage, ihre Aufgaben alleine und eigenverantwortlich zu erfüllen und zu finanzieren. Eine Reform der Gemeindestrukturen war deshalb unumgänglich geworden.

Auf dieser Grundlage entschied die Glarner Landsgemeinde demokratisch am 7. Mai 2006, die 25 Gemeinden des Kantons zu drei Gemeinden zu fusionieren. Der Antrag hierzu kam übrigens aus dem Volk. Regierung und Landrat hatten zuvor ein Zehn-Gemeinden-Modell favorisiert.

Welche Auswirkungen hatte die Gemeindestrukturreform für die kommunalen Ver- und Entsorger?

Vor der Gemeindestrukturreform hatten wir im Kanton sage und schreibe 31 Wasserversorger – mehr als es Gemeinden gab. Jede hatte ihre eigene Quelle, Grundwasserpumpen, Reservoirs. Da musste ein Umdenken stattfinden. Und das benötigte mitunter Überzeugungsarbeit, insbesondere bei den vermögenderen Gemeinden, die sich eine Selbstständigkeit ihrer Auffassung nach weiterhin hätten leisten können. Mit dem Ziel, gemeinsam die Qualität des Wassers und die Versorgungssicherheit erhöhen zu können – und zu müssen, zeigten sich jedoch rasch Wege auf. Wir konnten beispielsweise schlechte Quellen eliminieren und die guten besser nutzen. Das hat sich definitiv und erkennbar ausgezahlt.

Noch gravierender war die Ausgangssituation bei den Elektrizitätsversorgern. Insgesamt 18 Versorgungsunternehmen gab es im Kanton, das kleinste hatte einen Jahresumsatz von gerade einmal 1,6 GWh. Die Herausforderungen, die heute und zukünftig an den Betrieb und den Ausbau des Netzes gestellt werden, hätten die Versorger niemals alleine bewältigen können. Ich denke beispielsweise an den Aufbau redundanter Infrastrukturen, um die Versorgungssicherheit zu erhalten. Oder die Anforderungen an die Leittechnik, wenn eine immer grössere Anzahl von Stromerzeugern aus Photovoltaik dezentral ins Netz einspeisen und die Versorgung stabil gehalten werden muss. Oder das Einbinden intelligenter Zähler, das Smart Metering. Heute haben wir drei Versorgungsbetriebe, jeder mit einem Jahresumsatz zwischen 100 und 140 GWh. Selbst diese Grössen bleiben eine Herausforderung und die Stromversorger sind nach wie vor gefordert, ihre Prozesse weiter zu optimieren, um für die Marktöffnung gewappnet zu sein.

Die Gasversorgung schliesslich war bereits in einem Betrieb zusammengefasst, da bestand kein Handlungsbedarf.

Und bei den Entsorgungsbetrieben?

Für Abwasser und Abfall gab es bereits Zweckverbände, da hat sich nichts geändert. Um diese Betriebe zusammenzuführen waren seit jeher keine grossen Anstrengungen nötig. Um den ‹Güsel› reisst sich niemand (schmunzelt). Die Rahmenbedingungen, um sich dort für die gemeinsame Zukunft der Gemeinden fit zu machen, waren also schon gegeben.

Hatten die Bürgerinnen und Bürger die Herausforderungen, welche sich an Versorgungsunternehmen stellen, bereits vor dem Entscheid erkannt?

Ich würde das klar verneinen. Das war den allermeisten sicher nicht bewusst. Bei der Abstimmung standen eher andere Beweggründe im Vordergrund, obwohl wir gerade bei den Versorgern viele Potenziale ausmachen konnten. Solche Entscheide haben aber auch nicht für alle dieselben Konsequenzen. Und vermögendere Gemeinden mit entsprechendem eigenen Handlungsspielraum werden das anders beurteilen als ärmere. Manches wird für den Einzelnen nach der Fusionierung günstiger, in manchen Situationen wohl auch mal teurer. Wie beispielsweise für eine Gemeinde, die Landrechte an einen Kraftwerksbetreiber abtrat und im Gegenzug hierfür bislang ihren Strom zu Vorzugskonditionen eingekauft hatte. Und das jetzt nicht mehr kann.

»Bei der Abstimmung war den meisten Bürgerinnen und Bürgern wohl nicht bewusst, welchen Herausforderungen sich zukünftig die kommunalen Versorgungsunternehmen stellen müssen – und welche Konsequenzen dies hat.«

Und heute?

Ich würde sagen: Die Fusion ist angekommen und angenommen, als grundsätzlich positive Entwicklung. Natürlich gibt es immer Urgesteine, die an Bestehendem festhalten wollen. Aber gerade junge Glarnerinnen und Glarner erkannten und erkennen die Chancen, die aus der Gemeindestrukturreform erwachsen sind. So ist dies vielleicht auch eine Generationenfrage, die sich nur so lösen kann.

Der Mehrwert, der aus der Fusion der Versorgungsbetriebe für Wasser und Strom entstanden ist, um auf dieses Thema zurückzukommen, ist aber erkannt – und wird geschätzt.

Wie sehen Sie heute, zehn Jahre nach der denkwürdigen Landsgemeinde, rückblickend die damalige Entscheidung und wo würden Sie in punkto Gemeindestrukturreform etwas anders machen?

Die Strukturreform war damals unumgänglich. Trotzdem denke ich, dass diese Entscheidung ohne die Landsgemeinde, wie wir sie im Kanton Glarus noch pflegen, nicht möglich gewesen wäre. Und umgekehrt gäbe es wohl ohne die Fusion auch keine Landsgemeinde mehr. Die Bedeutung dieser demokratischen Institution wurde an der ausserordentlichen Landsgemeinde 2007 eindrucksvoll untermauert, an der der Fusionsentscheid aus 2006 nochmals bestätigt wurde.

Wollte man das Ganze noch weiter denken, dann wäre es aus heutiger Sicht möglicherweise der konsequenteste Schritt gewesen, damals Glarus zu einer einzigen Gemeinde zusammenzuführen. Basel-Stadt macht das ja vor. Aber ich glaube nicht, dass dies 2006 möglich gewesen wäre.

Und das Thema als Ganzes war natürlich Neuland. Es gab in der Schweiz nichts Vergleichbares, von dem wir hätten lernen können. Wahrscheinlich würden wir wohl heute überlegen, wie sich der Übergang – also die Zeit zwischen Entscheidung und Bildung der Einheitsgemeinde – noch besser gestalten lässt. Ich denke, da haben die vermögenderen Gemeinden noch in vorhandener Autonomie manchen Investitionsentscheid durchgeboxt, der nicht zwingend zielführend und eher nicht mit dem Blick fürs grosse Ganze getroffen wurde. Aber das muss man auch sehen: Da sind einer Regierung auch die Hände gebunden.

Vielleicht liesse sich auch darüber nachdenken, wie man noch konsequenter die Zusammenführung von Verwaltungen und Gemeindebetrieben umsetzen könnte. Da haben wir, aus heutiger Sicht, das Potenzial wohl nicht ausgeschöpft. Aber das ist natürlich auch schwierig. Selbst in so kleinen Kantonen wie dem unseren gibt es zwischen einzelnen Gemeinden, sagen wir einmal, historisch gewachsene Begehrlichkeiten. Daran kommt man letztlich einfach auch nicht vorbei.

Herzlichen Dank für das Gespräch.

Bildnachweis

Grafik Kanton Glarus: Tschubby / CC-BY-SA-3.0

Landsgemeinde Glarus: Samuel Trümpy Photography